鉄道旅行を中心に、世界遺産から珍スポットまで、なんでもアリの旅行記

カテゴリー

最新記事

(12/10)

(12/10)

(07/16)

(07/16)

(07/16)

(07/04)

(07/02)

(07/02)

(07/01)

(07/01)

(07/01)

(06/27)

(06/26)

(06/25)

(06/25)

(06/25)

(06/25)

(06/25)

(06/25)

(06/25)

(06/25)

(06/22)

(06/20)

(06/20)

(06/20)

プロフィール

HN:

nekomαsk

性別:

非公開

ブログ内検索

最古記事

(05/24)

(05/26)

(05/27)

(05/27)

(05/29)

(05/29)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(05/30)

(06/02)

(06/03)

(06/04)

(06/05)

(06/07)

(06/08)

(06/09)

(06/09)

(06/10)

(06/12)

P R

忍者アド

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カウンター

最新CM

最新TB

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東鉄線大埔墟駅と太和駅の間、線路沿いにある香港鐵路博物館。

入場料無料の小さな鉄道博物館で、開館したのは1985年(昭和60年)。

当時の九広鉄路が電化され、使用されなくなった大埔墟駅の敷地が鐵路博物館になった。

(旧・大埔墟駅の前後に、新たに現・大埔墟駅と太和駅が設置されている)

香港鐵路博物館という名前だけど、香港名物2階建て路面電車の展示はない。

ここは電化される前の九広鉄路をメインにした博物館である。

鐵路博物館の建物は旧・大埔墟駅の駅舎。

1913年(大正2年)に完成し、1983年(昭和58年)に廃駅された。

1984年(昭和59年)には香港政府の法定古蹟に指定されている。

駅舎の前には線路が敷かれ、ゲートの先は東鉄線の線路と繋がっている。

線路の横に使われなくなった腕木式信号機が立つ。

昔の駅名票が残されていた。

書き方は英語は左から右向きで、漢字は右から左向き。

建物の中に入る。

中央のモニターで展示用のディーゼル機関車搬入の様子をビデオ上映していた。

馬場支線の横にあった車庫から、この駅舎の前のゲートを通ってくる様子が記録されている。

興味深く、つい見入ってしまった。

駅事務室に展示されていた鉄道模型。

上の2つは東鉄線の電車だけど、その下は・・・?

下2段の3本は日本の電車だね。

253系成田エクスプレスに300系新幹線。

駅事務室の奥に行くと、そこは切符売場の内側だ。

ここは昔の道具が展示されている。

駅舎の裏側に展示されている51号ディーゼル機関車。

1955年(昭和30年)製の九広鉄路で最初に導入したディーゼル機関車で、2004年(平成16年)引退。

この機関車にはアレキサンダー号の愛称がある。

これがビデオで上映されていた車輌。

51号を反対側から。

フェンスの向こうを走っているのは東鉄線の電車。

かつて保線の資材を運んでいた作業用車両。

かわいらしい車両だけど、興味を引くのが正面のマーク。

「KCR 九廣英段」と書いてある。

KCRは九龍と広州を結ぶ九広鉄路の英文Kowloon-Canton railwayの略称で、九廣は繁体字の表記。

そして英段は、当時イギリスの植民地であった香港側の路線(現在の香港鉄路東鉄線)を表す文字。

ちなみに中国側の路線(現在の広深鉄路)は、華段と呼んでいた。

英段と華段に別れていた九広鉄路だが、開通当初は直通運転が基本。

それが1949年(昭和24年)の中華人民共和国成立で列車の運転も分断された。

九龍~広州の直通運転が再開されたのは、1979年(昭和54年)からだそうだ。

次は1928年(昭和3年)に廃止された沙頭角支線の蒸気機関車。

イギリス製だからなのか、機関車トーマスのような感じだ。

この沙頭角支線は軌間(レール幅)610mmの軽便鉄道だった。

九広鉄路も元々軌間610mmで建設を始めていたが、途中で現在と同じ標準軌1435mmに計画変更。

不要になってしまった設備を使って沙頭角支線を建設したそうだ。

ここからは東鉄線の電化前まで使用されていた客車。

この223號客車以外は車内に入ることができる。

2両目の客車から乗車しよう。

この客車は1974年(昭和49年)に製造された276號普通等車。

このタイプは40両が製造され、1983年(昭和58年)の東鉄線電化で全車廃車。

まだ新しかったので39両が中国へ送られ、残りの1両がここで保存されている。

ところで外観がなんとなく外国っぽくない感じがする。

ドアといい、窓周りといい、日本の車両と作りが似ている気が・・・。

台車なんか日本の国鉄で使われていたのとソックリ。

台車のプレートを見ると、

「OSAKA JAPAN」「KINKI SHARYO 1974」

おぉ、やっぱり日本製!

大阪の近畿車輛で作られた客車だったか。

車内は無機質で、味もそっけもない。

座席は背もたれが反対側に倒れるようになっていて、向きが変えられるタイプ。

スターフェリーの座席と同じ作りだけど、あちらは木製で味がある。

通路の上の禁煙マークは手書き風。

ここだけ温かみが。

隣の客車は1955年(昭和30年)に製造された229號荷物合造車。

同じ車両に客室と荷物室がある。

座席が木製になり、右側は3人掛け。

276號客車より、さらにスターフェリーの座席に近くなった。

床は細かいタイル貼りなのが珍しい。

天井の照明は白熱灯。

そしてごついカバーが付いた扇風機が並ぶ。

続いて荷物室。

一番奥にあるのが車掌室で、右側の黒いハンドルはハンドブレーキ。

非常時に車掌さんが使用するもので、ハンドルをぐるぐる回すとブレーキがかかる。

次の車両は1964年(昭和39年)に製造された112號頭等車。

いわゆる1等車で、日本だとグリーン車にあたる。

車内にはゆったりとしたボックスシートが並ぶが、冷房は無い。

頭等車の壁には昔の広告が残っていた。

養陰丸は今でも売っている漢方薬らしい。

ここでいったん外に出る。

112號のおでこに巻かれた黄色の線は頭等車の証。

この黄色の線は今の東鉄線の電車に連結されている頭等車も同じ。

今度は隣の線路に置かれている客車へ。

入口がオープンデッキになっている302號3等車。

九広鉄路が開通した翌年の1911年(明治44年)に製造された古い客車だ。

レトロ感たっぷりの車内。

網棚が木製になり、木目の茶色がいいアクセントだ。

隣の客車もオープンデッキ。

まるで橋を渡っていくような感じ?

1921年(大正10年)に製造された002號工程車。

工事用の車輌らしく、真ん中に大きな扉が設置されている。

この部分に工具などが積まれていたのだろう。

車端部にある車掌用スペースを見て客車の見学はおしまい。

外に出るよ。

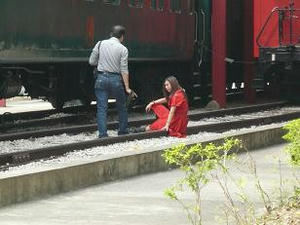

客車のオープンデッキから博物館の入口のほうを見ると・・・、

あれ、何してるんだ?

おねえさんがレールに足をのせてポーズ決めているよ!?

なんかこの雰囲気から浮いているなぁ。

002號工程車の外観を撮影しないとね。

でも・・・、こっちの方が気になって・・・(;゜∀゜)

何の撮影だったんだろう?

最後は目的がずれてしまいました・・・。

入場料無料の小さな鉄道博物館で、開館したのは1985年(昭和60年)。

当時の九広鉄路が電化され、使用されなくなった大埔墟駅の敷地が鐵路博物館になった。

(旧・大埔墟駅の前後に、新たに現・大埔墟駅と太和駅が設置されている)

香港鐵路博物館という名前だけど、香港名物2階建て路面電車の展示はない。

ここは電化される前の九広鉄路をメインにした博物館である。

鐵路博物館の建物は旧・大埔墟駅の駅舎。

1913年(大正2年)に完成し、1983年(昭和58年)に廃駅された。

1984年(昭和59年)には香港政府の法定古蹟に指定されている。

駅舎の前には線路が敷かれ、ゲートの先は東鉄線の線路と繋がっている。

線路の横に使われなくなった腕木式信号機が立つ。

昔の駅名票が残されていた。

書き方は英語は左から右向きで、漢字は右から左向き。

建物の中に入る。

中央のモニターで展示用のディーゼル機関車搬入の様子をビデオ上映していた。

馬場支線の横にあった車庫から、この駅舎の前のゲートを通ってくる様子が記録されている。

興味深く、つい見入ってしまった。

駅事務室に展示されていた鉄道模型。

上の2つは東鉄線の電車だけど、その下は・・・?

下2段の3本は日本の電車だね。

253系成田エクスプレスに300系新幹線。

駅事務室の奥に行くと、そこは切符売場の内側だ。

ここは昔の道具が展示されている。

駅舎の裏側に展示されている51号ディーゼル機関車。

1955年(昭和30年)製の九広鉄路で最初に導入したディーゼル機関車で、2004年(平成16年)引退。

この機関車にはアレキサンダー号の愛称がある。

これがビデオで上映されていた車輌。

51号を反対側から。

フェンスの向こうを走っているのは東鉄線の電車。

かつて保線の資材を運んでいた作業用車両。

かわいらしい車両だけど、興味を引くのが正面のマーク。

「KCR 九廣英段」と書いてある。

KCRは九龍と広州を結ぶ九広鉄路の英文Kowloon-Canton railwayの略称で、九廣は繁体字の表記。

そして英段は、当時イギリスの植民地であった香港側の路線(現在の香港鉄路東鉄線)を表す文字。

ちなみに中国側の路線(現在の広深鉄路)は、華段と呼んでいた。

英段と華段に別れていた九広鉄路だが、開通当初は直通運転が基本。

それが1949年(昭和24年)の中華人民共和国成立で列車の運転も分断された。

九龍~広州の直通運転が再開されたのは、1979年(昭和54年)からだそうだ。

次は1928年(昭和3年)に廃止された沙頭角支線の蒸気機関車。

イギリス製だからなのか、機関車トーマスのような感じだ。

この沙頭角支線は軌間(レール幅)610mmの軽便鉄道だった。

九広鉄路も元々軌間610mmで建設を始めていたが、途中で現在と同じ標準軌1435mmに計画変更。

不要になってしまった設備を使って沙頭角支線を建設したそうだ。

ここからは東鉄線の電化前まで使用されていた客車。

この223號客車以外は車内に入ることができる。

2両目の客車から乗車しよう。

この客車は1974年(昭和49年)に製造された276號普通等車。

このタイプは40両が製造され、1983年(昭和58年)の東鉄線電化で全車廃車。

まだ新しかったので39両が中国へ送られ、残りの1両がここで保存されている。

ところで外観がなんとなく外国っぽくない感じがする。

ドアといい、窓周りといい、日本の車両と作りが似ている気が・・・。

台車なんか日本の国鉄で使われていたのとソックリ。

台車のプレートを見ると、

「OSAKA JAPAN」「KINKI SHARYO 1974」

おぉ、やっぱり日本製!

大阪の近畿車輛で作られた客車だったか。

車内は無機質で、味もそっけもない。

座席は背もたれが反対側に倒れるようになっていて、向きが変えられるタイプ。

スターフェリーの座席と同じ作りだけど、あちらは木製で味がある。

通路の上の禁煙マークは手書き風。

ここだけ温かみが。

隣の客車は1955年(昭和30年)に製造された229號荷物合造車。

同じ車両に客室と荷物室がある。

座席が木製になり、右側は3人掛け。

276號客車より、さらにスターフェリーの座席に近くなった。

床は細かいタイル貼りなのが珍しい。

天井の照明は白熱灯。

そしてごついカバーが付いた扇風機が並ぶ。

続いて荷物室。

一番奥にあるのが車掌室で、右側の黒いハンドルはハンドブレーキ。

非常時に車掌さんが使用するもので、ハンドルをぐるぐる回すとブレーキがかかる。

次の車両は1964年(昭和39年)に製造された112號頭等車。

いわゆる1等車で、日本だとグリーン車にあたる。

車内にはゆったりとしたボックスシートが並ぶが、冷房は無い。

頭等車の壁には昔の広告が残っていた。

養陰丸は今でも売っている漢方薬らしい。

ここでいったん外に出る。

112號のおでこに巻かれた黄色の線は頭等車の証。

この黄色の線は今の東鉄線の電車に連結されている頭等車も同じ。

今度は隣の線路に置かれている客車へ。

入口がオープンデッキになっている302號3等車。

九広鉄路が開通した翌年の1911年(明治44年)に製造された古い客車だ。

レトロ感たっぷりの車内。

網棚が木製になり、木目の茶色がいいアクセントだ。

隣の客車もオープンデッキ。

まるで橋を渡っていくような感じ?

1921年(大正10年)に製造された002號工程車。

工事用の車輌らしく、真ん中に大きな扉が設置されている。

この部分に工具などが積まれていたのだろう。

車端部にある車掌用スペースを見て客車の見学はおしまい。

外に出るよ。

客車のオープンデッキから博物館の入口のほうを見ると・・・、

あれ、何してるんだ?

おねえさんがレールに足をのせてポーズ決めているよ!?

なんかこの雰囲気から浮いているなぁ。

002號工程車の外観を撮影しないとね。

でも・・・、こっちの方が気になって・・・(;゜∀゜)

何の撮影だったんだろう?

最後は目的がずれてしまいました・・・。

2007年12月

PR

この記事にコメントする